B. LA DÉRIVE D'UN ACTEUR HISTORIQUE STOPPÉE TARDIVEMENT PAR LE SUPERVISEUR ET DONT LA POLITIQUE COMMERCIALE PARTICIPANT À UNE GUERRE DES PRIX A CONDUIT À L'ATROPHIE DU MARCHÉ

1. La stratégie de la Smacl a été renforcée par une guerre des prix dans la deuxième moitié des années 2010, ce qui a poussé les tarifs à la baisse et a fini par provoquer le désengagement des acteurs en place

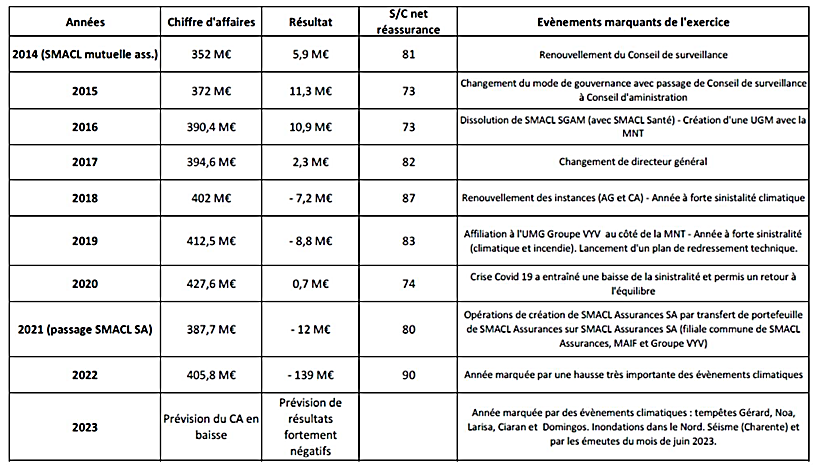

La stratégie portée par la Smacl sur les années 2010 a été la domination du marché : Patrick Blanchard, actuel directeur général de Smacl Assurances SA, estimait auprès de la mission que, dans les années 2010 à 2015, la Smacl avait pour objectif d'« être numéro 1 et d'avoir une course au volume » ce qui, selon lui, a été « contre-productif ». Jean-Luc de Boissieu, ancien président du Conseil d'administration de la Smacl et actuel président du conseil d'administration de Smacl Assurances SA, estime également que la Smacl était, dans les années 2010, en position dominante.

Le vice-président de l'ACPR, Jean-Paul Faugère, sans être aussi précis, a bien souligné auprès de la mission que les pratiques tarifaires de l'acteur historique ont été assez agressives dans le passé, induisant un décalage préjudiciable du tarif par rapport au risque couvert, posant nécessairement problème selon lui puisque, selon lui, elle met les assureurs dans l'impossibilité d'assurer le risque proposé19(*). Les courtiers entendus par la mission estiment aussi que la Smacl a pratiqué des prix très décorrélés de la sinistralité.

Or, ces pratiques tarifaires - qui sont intervenues après un mouvement de rattrapage à la suite de la tempête Xynthia de 2010 - se conjuguaient avec une gestion globale douteuse.

Dans les suites qu'elle a données à son rapport de contrôle effectué au début de la décennie 2010, l'ACPR mettait déjà en évidence une insuffisance des fonds propres compte tenu de la nature des risques souscrits par la Smacl20(*). De nombreux doutes étaient également émis quant à la qualité de la gestion interne de la Smacl.

Si un redressement a été engagé par la Smacl à la suite de ce rapport, la guerre des prix initiée en 2015 avec l'arrivée de nouveaux assureurs sur le marché, notamment étrangers et souvent sollicités par des courtiers21(*), a contribué à renforcer la décorrélation entre les tarifs pratiqués orientés à la baisse et les risques couverts, au point que le prix moyen des attributions au mètre carré pour les dommages aux biens a été divisé par deux entre 2012 et 2017.

Prix moyen des attributions au m2

pratiqués par la Smacl

pour l'assurance dommage aux biens des

collectivités

(en euros)

Source : réponses de Smacl Assurances SA au questionnaire du rapporteur

La pression concurrentielle semble, à l'époque, avoir été particulièrement forte, voire déloyale, puisque malgré un partenariat entre la Smacl et Ethias, assureur belge des collectivités, celui-ci est venu lui faire concurrence sur le marché français, ayant même gagné le marché de la ville de Niort où siège la Smacl. Cette arrivée d'assureurs étrangers est liée à la « LPS », pour « libre prestation de services » : le passeport européen permet à un assureur étranger de proposer librement ses contrats d'assurance en France.

Le provisionnement de la Smacl s'en est trouvé dégradé, ce qui était à l'époque un secret de Polichinelle : « sur le marché, il était connu que la Smacl avait une sous-provision », mais ce comportement pouvait s'analyser à la lumière de cette guerre des prix, car pour tenir dans ce contexte « il fallait aller chercher de l'argent dans le provisionnement »22(*).

Le recours aux procédures de marchés publics pour la souscription des contrats d'assurances des collectivités territoriales a pu renforcer ce phénomène, puisque le prix, plus que la qualité des affaires souscrites, est souvent le critère d'attribution principalement retenu par les collectivités souscriptrices. De même, le recours à des courtiers chargés de repérer les offres les plus profitables, n'a pas contribué à enrayer cette baisse des prix.

Dans ces conditions, les résultats de la Smacl se sont fortement affaissés sur la deuxième moitié des années 2010 : elle a alors cherché de nouveaux relais de développement sur des secteurs qu'elle maîtrisait mal, en particulier la flotte automobile des entreprises, ce qui a contribué à empirer sa situation financière, devenue très préoccupante.

Évolution de la situation financière de la Smacl de 2014 à 2023

Source : contribution écrite de Jean-Luc de Boissieu

Le désengagement progressif des assureurs - dont le comportement est qualifié par la Smacl de « dumping sévère » - a conduit à une forte concentration du marché, et a permis une hausse progressive des tarifs à partir de 2018, hausse encore insuffisante23(*) puisque la MAIF, lorsqu'elle a récupéré la Smacl, a constaté un écart très fort entre ses propres règles de provisionnement et celles de la Smacl. Comme l'a signalé Patrick Blanchard à la mission, « les règles de provisionnement de la Smacl n'étaient pas les règles du marché. Comment cela n'a pas été vu ? ». Cette tarification encore trop faible a empêché la constitution d'un marché véritablement concurrentiel.

2. Les difficultés de la Smacl ont nécessité la mise en place de plans de rétablissement puis un adossement à la MAIF

La stratégie de la Smacl à la fin de la décennie 2010 lui a probablement permis de perdurer, mais à un prix fort, pour elle-même et pour les collectivités.

Encouragée par l'ACPR24(*), la Smacl a adhéré au 1er janvier 2019 à l'UMG VyV, un groupe de mutuelles de santé qui lui laissait la possibilité de conserver sa spécificité en assurances dommages, tout en y voyant une opportunité de constituer, avec en son sein la MNT25(*), un pôle territorial.

Cette stratégie d'adossement a été manifestement insuffisante, la Smacl payant probablement, et à retardement, une politique de souscription et de tarification sans rapport avec sa tolérance aux risques, une gestion douteuse (problèmes sur la récupération des recours, la surveillance du portefeuille et la structure des couvertures en réassurance) ainsi qu'une « réorientation de la dernière chance » vers la flotte des entreprises, faite pour compenser les pertes mais malvenue étant donné l'inadaptation des services de la Smacl à la gestion de ce risque26(*).

À partir de 2019, l'ACPR a procédé à un suivi annuel des résultats de la Smacl et du plan de redressement adopté par le conseil d'administration. S'il a conduit à une première hausse des tarifs en 2020 et à un retour à un résultat de 0 en 2020, qui n'était que le produit d'une amélioration conjoncturelle liée à la crise sanitaire et à la baisse des accidents, il a toutefois été jugé insuffisant.

L'ACPR, observant, pour reprendre les termes de son vice-président, que « les équilibres techniques de la Smacl étaient inquiétants », lui a ainsi demandé en septembre 2020 de mettre en oeuvre un programme de rétablissement, en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier. Un plan de rétablissement, visant notamment l'application de hausses tarifaires sur les marchés des particuliers, a dès lors été soumis en novembre 2020. La communication des indicateurs demandés à la Smacl s'est avérée insuffisante, incomplète et ne correspondant pas à ceux nécessaires. Un programme modifié, plus convaincant, a donc été mis en place.

Constatant une certaine incompatibilité entre la Smacl et son groupe de rattachement27(*), la première a décidé de se rapprocher de la MAIF, un de ses concurrents sur le marché de l'assurance des collectivité, incitée en cela par le groupe VyV. L'Autorité de la concurrence a autorisé ce rapprochement le 20 octobre 2021. « Ceci s'est concrétisé fin 2021 par la création d'une société anonyme détenue majoritairement par la MAIF dans laquelle la majorité des contrats a été transférée depuis la mutuelle, avec l'accord de l'ACPR »28(*).

Sur les années suivantes, les déséquilibres accumulés sur les années précédentes ainsi que la hausse de la sinistralité ont plongé la Smacl dans une situation particulièrement difficile nécessitant une intervention de la MAIF. Faisant face à un déficit de fonds propres, elle a été recapitalisée début 2022 par la MAIF à hauteur de 180 millions d'euros. Smacl Assurances SA précise que « les événements climatiques, les émeutes urbaines de 2023, une forte augmentation des sinistres graves ainsi qu'un alignement des méthodes de provisionnement sur celles du marché ont rendu nécessaires deux nouvelles augmentations de capital à hauteur de 205 millions d'euros (140 millions d'euros en 2022 et 65 millions d'euros en 2023) ainsi que deux émissions de dette pour un montant cumulé de 81 millions d'euros intégralement souscrites par MAIF en 2023 ».

Il s'agit d'un effort massif au regard du poids de la Smacl, dont le chiffre d'affaires représentait 406 millions d'euros en 2022 et 409 millions d'euros en 2023, toutefois nécessaire au regard des résultats négatifs enregistrés depuis 2021, avec en particulier - 140 millions d'euros en 2022 et - 196 millions d'euros en 2023.

3. Les dysfonctionnements du marché ont donné lieu à une correction brutale dans le cadre d'une hausse de la sinistralité

Avec le changement climatique, la sinistralité a fortement augmenté ces dernières années, et les cotisations auraient dû suivre. Or, le marché en assurance dommages aux biens s'est au contraire contracté, les contrats « dommages aux biens » des collectivités passant de 470 millions d'euros de prime en 2017 à 385 millions d'euros en 202229(*). Dans le même temps, les primes sur les contrats d'assurance des entreprises ont augmenté de 23 %30(*).

Le rattrapage n'en est aujourd'hui que plus violent et les collectivités ont subi de plein fouet la tension du marché.

Marché de l'assurance de dommages aux biens des collectivités territoriales

(chiffre d'affaires, en millions d'euros, échelle de gauche ; nombre de contrats en milliers, échelle de droite)

Source : réponses de France assureurs au questionnaire du rapporteur

Par ailleurs, les hausses de tarifs enregistrées sur les contrats de la Smacl ne paraissent pas uniquement refléter une « correction du marché », mais sont aussi le produit de l'alignement de ses méthodes de provisionnement sur celles de la MAIF. Elles sont d'autant plus fortes qu'elles interviennent dans le cadre d'une forte hausse de la sinistralité qui, en 2023, a particulièrement touché Smacl Assurances SA.

Comme le souligne la compagnie, les émeutes urbaines de l'été 2023 ont en effet pesé pour 200 millions d'euros brut de réassurance sur les contrats de collectivités, dont 100 millions d'euros pour le Groupe MAIF, et plus particulièrement 65 millions d'euros bruts de réassurance pour Smacl. Une fois prise en compte la réassurance, cette somme est réduite à 45 millions d'euros net, ce qui représente toutefois plus de 10% du chiffre d'affaires de Smacl. Il s'agit, selon cette compagnie, d'un « déséquilibre majeur qui, cumulé à la forte sinistralité climatique - de l'ordre de 50 millions d'euros, fragilise dangereusement la Smacl et rend in fine le marché insoutenable »31(*).

La correction du marché et la hausse de la sinistralité s'accompagnent d'une plus forte rigueur de la part des réassureurs, particulièrement frileux face au risque d'émeutes, et réagissant avec retard aux dysfonctionnements décrits plus haut. Ainsi, les tarifs de réassurance ont sensiblement augmenté au cours des deux dernières années après un cycle baissier de plus de dix ans et une perte de rentabilité pour les assureurs, ce qui a pu se répercuter sur les tarifs des polices originelles. De même, les conditions de couverture de réassurance (franchises, étendue de couverture, possibilités d'agrégation de sinistres cumulatifs) se sont resserrées32(*). Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué à la mission Thierry Léger, le directeur de SCOR, comme « ce risque augmente très fortement, mais que les compagnies d'assurance ne sont pas prêtes à payer pour ce risque, les réassureurs introduisent un prix pour un risque d'émeutes et clarifient la couverture » dans le cadre des traités de réassurance. Les assureurs doivent aussi supporter désormais une partie du risque climatique.

La conjonction de ces éléments entraîne de plus fortes exigences de la part des réassureurs dans le cadre des traités de réassurance, ce qui finit par se répercuter sur les assurés : « les communes sans couverture sont probablement le résultat de cette réflexion des compagnies d'assurance », selon Thierry Léger.

4. L'intervention du superviseur a permis d'éviter la défaillance d'un acteur, sans pour autant remédier aux dysfonctionnements constatés

Dans ce contexte, la mission a été amenée à s'interroger sur le rôle du superviseur - l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - et sur l'usage qu'il a pu faire de ses prérogatives.

Son intervention dès le début des années 2010, à la suite d'un contrôle approfondi, a permis de mettre en évidence des défauts de gestion, mais aussi le caractère insuffisant du niveau de fonds propres de la Smacl, compte tenu de la nature des risques souscrits.

Sans que cela ait fait l'objet d'une trace écrite, selon Jean-Luc de Boissieu, l'ACPR aurait par la suite donné quelques années à la Smacl pour retrouver un niveau de fonds propres de 100 millions d'euros, sous peine d'un retrait d'agrément - ce qui représente la sanction la plus forte mobilisable.

Par ailleurs, face à la pression supplémentaire à la baisse exercée par des assureurs étrangers européens pénétrant, dans le cadre du régime de la libre prestation de service, le marché français à la fin de la décennie 2010, l'ACPR disposait de moyens limités pour intervenir. En effet, les assureurs étrangers n'ont besoin que de disposer de l'agrément de l'autorité de contrôle de leur pays d'origine, qui conserve l'essentiel du pouvoir de contrôle et de supervision, pour exercer en France. L'ACPR intervient essentiellement à la demande de l'autorité de contrôle étrangère, tandis que les mesures qu'elle est susceptible de prendre à l'encontre de l'entreprise ne font pas l'objet de la même gradation qu'à l'encontre d'une entreprise nationale (cf infra).

Les conditions d'exercice et de contrôle des assureurs européens en France

L'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui interdit les restrictions à la libre prestation des services entre les États membres, s'applique aux services d'assurance. Dès lors, une entreprise d'assurance dont le siège social ou la succursale est situé dans un État membre de l'Espace économique européen peut offrir ses services sur le territoire d'un autre État membre. Pour cela, elle doit avoir reçu l'agrément des autorités de contrôle de son État d'origine33(*). Le droit français prévoit toutefois que l'ACPR doit avoir « préalablement reçu de ces dernières les informations requises »34(*). Les autorités de contrôle étrangères peuvent procéder à un contrôle en France, sous réserve d'en avoir informé l'ACPR35(*).

L'ACPR agit essentiellement sur demande de l'autorité de contrôle de l'État d'origine, qu'il s'agisse de restreindre ou d'interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise, ou de prendre les mesures pour protéger les intérêts des assurés en cas de retrait d'agrément ou de liquidation de l'entreprise36(*). L'ACPR peut toutefois obtenir tous les documents et informations qu'elle demande justifiant que l'entreprise respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du code des assurances37(*), enjoindre à l'entreprise de mettre fin à une situation irrégulière (non-respect des règles qui s'imposent à elle) et, en cas de refus d'obtempérer, en informer l'autorité de contrôle étrangère, saisir l'AEAPP, et, en cas de persistance du refus, « prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière »38(*).

Source : commission des finances, d'après le TFUE et le code des assurances

L'ACPR n'a par ailleurs pas pour mission de surveiller les prix en vigueur sur le marché, ce qui contreviendrait au principe de liberté contractuelle. Elle doit surtout assurer la protection de la clientèle et veiller au respect, par les assureurs, de leurs obligations prudentielles pour éviter la matérialisation d'une crise.

Une fois passé l'épisode de forte dégradation de l'activité de la Smacl (résultat global négatif en 2018 et 2019, ratio S/C39(*) supérieur à 80 % entre 2017 et 2019), l'ACPR s'est saisie plus « volontairement » du problème de la Smacl et lui a demandé en septembre 2020 de mettre en place un programme de rétablissement. Ainsi, l'intervention de l'ACPR a probablement permis d'éviter un vide du marché puisque, sans ce programme de rétablissement, il est probable que la Smacl aurait périclité ce qui, compte tenu de la situation du marché, aurait induit un défaut d'assurance pour 16 000 collectivités.

Toutefois, la mission constate que l'ACPR n'a pas recouru à l'ensemble des prérogatives dont elle disposait.

En vertu du code monétaire et financier, elle peut notamment procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès d'un organisme40(*), le contrôle sur place pouvant être étendu à d'autres organismes qui lui sont liés41(*). Dans ce cadre, elle peut obtenir tout renseignement ou information de l'organisme contrôlé42(*) et prononcer une injonction assortie d'une astreinte dans certains cas43(*). En cas de contrôle sur place, elle établit un rapport dont les suites sont communiquées au conseil d'administration44(*). Dans le cas de la Smacl, la mission estime que ces pouvoirs ont été utilisés de façon adaptée.

L'ACPR dispose également, au-delà de ses prérogatives en matière de contrôle, de pouvoirs de police administrative45(*) et de sanction46(*) à l'égard des entreprises qu'elle supervise.

Elle peut ainsi notamment :

- mettre en garde une entreprise à l'encontre de la poursuite de pratiques qu'elle juge « susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires »47(*) ;

- mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'ACPR a pour mission de veiller48(*) ;

- demander à toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement49(*) ;

- prendre une série de mesures conservatoires, allant du placement de l'entreprise sous surveillance à l'interdiction de certaines de ses activités, en passant par l'interdiction de distribution d'un dividende aux actionnaires, dès lors que la solvabilité ou la liquidité de l'entreprise ou que les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles de l'être50(*) ;

- désigner un administrateur provisoire auprès de la personne contrôlée auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation, ou un ou plusieurs administrateurs temporaires51(*).

Elle dispose également d'un large pouvoir de sanction, mobilisable notamment lorsque l'entreprise a enfreint une disposition au respect de laquelle l'ACPR a pour mission de veiller, qu'elle n'a pas remis le programme de rétablissement demandé par l'ACPR, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure. L'article L. 612-39 du code monétaire et financier établit ainsi une gradation des sanctions disciplinaires, commençant par l'avertissement et se terminant par le retrait total d'agrément. Elles peuvent s'accompagner de sanctions pécuniaires.

Les données qu'a obtenues le rapporteur concernant la Smacl et l'usage que l'ACPR a fait de ses pouvoirs le conduisent à estimer que le superviseur interprète de façon trop restrictive l'étendue des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

Comme cela a été signalé à la mission par Jean-Luc de Boissieu, alors qu'elle n'avait utilisé aucun des pouvoirs de police administrative que la loi lui reconnaît, l'ACPR a menacé oralement la Smacl d'un retrait d'agrément, qui constitue la sanction la plus forte si celle-ci ne rétablissait pas un niveau de fonds propres satisfaisant. Ce n'est que plus tard, en septembre 2020, qu'elle a exigé de la Smacl la mise en place d'un programme de rétablissement.

* 19 Audition des acteurs publics du secteur de l'assurance, dont Jean-Paul Faugère, vice-président de l'ACPR.

* 20 Contribution écrite de Jean-Luc de Boissieu à la mission d'information.

* 21 Propos de Jean-Luc de Boissieu.

* 22 Propos de M. Patrick Blanchard, lors de son audition par la mission d'information.

* 23 Jean-Luc de Boissieu a également confirmé auprès du rapporteur le caractère insuffisant de cette hausse, compte tenu de la multiplication des événements climatiques.

* 24 Propos de Jean-Luc de Boissieu, entendu par le rapporteur.

* 25 La Mutuelle nationale territoriale fait partie du groupe VyV depuis 2017.

* 26 Propos et contribution écrite de Jean-Luc de Boissieu.

* 27 Selon Smacl Assurances SA, le rattachement de Smacl Assurances au groupe VyV, groupe mutualiste santé-prévoyance « ne permettait pas un pilotage stratégique optimal pour un assureur IARD » (réponses de Smacl Assurances SA au questionnaire du rapporteur).

* 28 Réponses de Smacl Assurances SA au questionnaire du rapporteur.

* 29 Réponses de France Assureurs, de la DG Trésor, etc.

* 30 Audition du directeur général de Groupama, M. Thierry Martel.

* 31 Réponse de Smacl Assurances SA au questionnaire du rapporteur.

* 32 Réponses de MunichRe, réassureur allemand, au questionnaire du rapporteur.

* 33 En application depuis la directive CE n° 92/49 du 18 juin 1992. Voir les articles 147 à 149 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « Solvabilité 2 ».

* 34 Articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances respectivement pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre État membre qui qui souhaitent établir une succursale en France, et pour celles qui souhaitent couvrir ou prendre en France des risques ou engagements conformément aux agréments reçus dans leur État d'origine.

* 35 Article L. 363-1 du code des assurances.

* 36 Article L. 362-2 du code des assurances.

* 37 Article L. 363-3 du code des assurances.

* 38 Article L. 363-4 du code des assurances.

* 39 Ratio « sinistres sur cotisations ».

* 40 Article L. 612-23 du code monétaire et financier.

* 41 Article L. 612-26 du code monétaire et financier.

* 42 Article L. 612-24 du code monétaire et financier.

* 43 Article L. 612-25 du code monétaire et financier.

* 44 Article L. 612-27 du code monétaire et financier.

* 45 Articles L. 612-30 à L. 612-37 du code monétaire et financier.

* 46 Articles L. 612-38 à L. 612-42 du code monétaire et financier.

* 47 Article L. 612-30 du code monétaire et financier.

* 48 Article L. 612-31 du code monétaire et financier.

* 49 Article L. 612-32 du code monétaire et financier.

* 50 Article L. 612-33 du code monétaire et financier.

* 51 Articles L. 612-34 et L. 612-34-1 du code monétaire et financier.