ANNEXES

1. Code de commerce

Article R232-8-4

I. - Les informations en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 232-6-3 décrivent :

1° Le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment :

a) Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

b) Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

c) Les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;

d) La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ;

e) La manière dont la stratégie de la société est mise en oeuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

2° Les objectifs assortis d'échéances que s'est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s'il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

3° Le rôle des organes de direction, d'administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l'expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance ;

6° La procédure de vigilance raisonnable mise en oeuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l'Union européenne ;

7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

Les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 8°.

Selon le cas, ces informations sont liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme.

S'il y a lieu, elles portent sur les activités de la société et sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d'approvisionnement.

II. - Les informations en matière de durabilité contiennent une déclaration indiquant si les objectifs mentionnés au 2° du I relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes.

Le cas échéant, ces mêmes informations se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 et aux montants figurant dans les comptes annuels.

La section spécifique de ce rapport prévue au I de l'article L. 232-6-3 contient également une description du processus mis en oeuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses.

III. - Les informations mentionnées aux I et II sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.

Article R22-10-29

Par dérogation à l'article R. 232-8-4, les informations en matière de durabilité publiées par les petites et moyennes entreprises en application du I de l'article L. 22-10-36 peuvent se limiter à décrire :

1° Le modèle commercial et la stratégie de la société ;

2° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

3° Les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de la société sur les enjeux de durabilité et les mesures prises afin de les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ;

4° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité et la manière dont elle les gère.

Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs clés relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 4°.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa, ces informations sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.

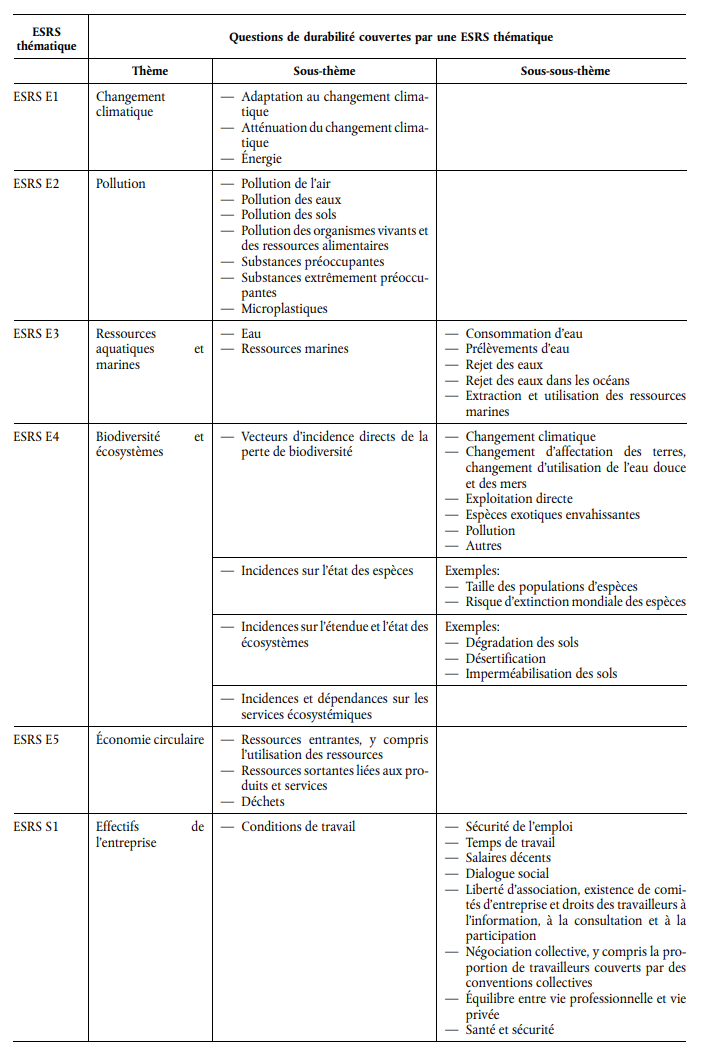

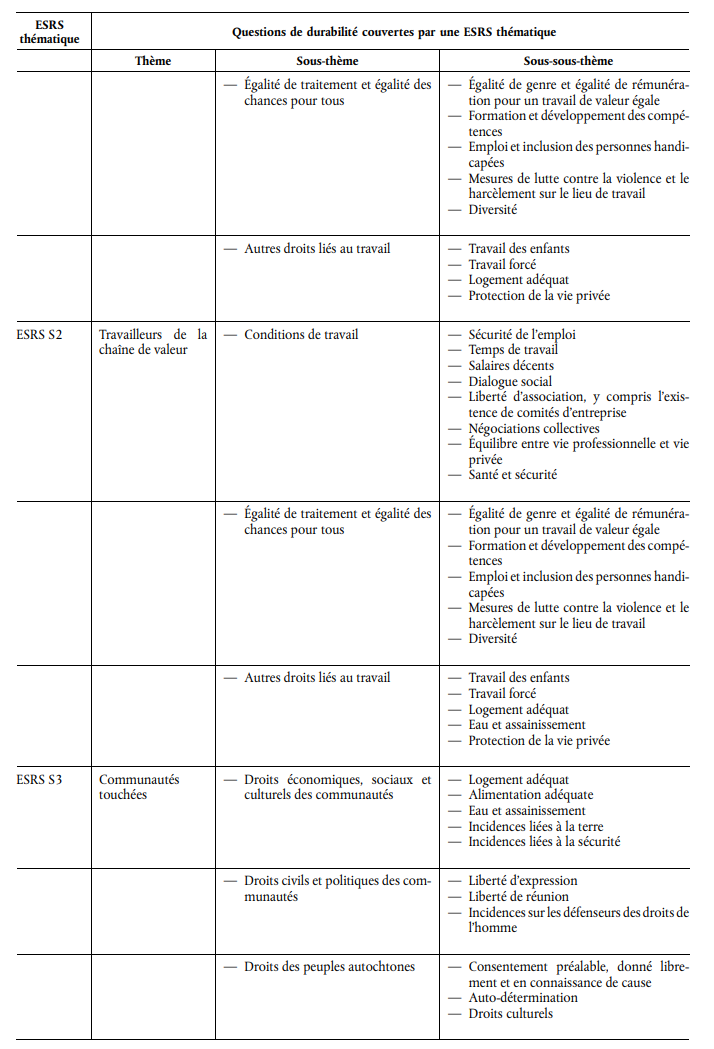

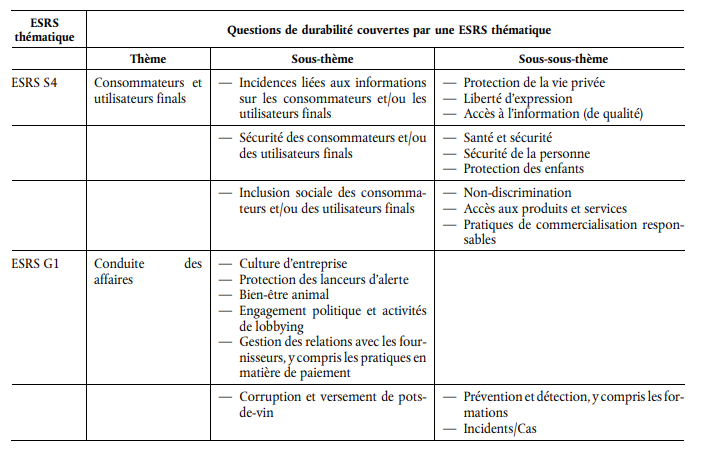

2. Liste des questions de durabilité élaborée par l'EFRAG

3. L'information extra-financière des PME proposée par l'EFRAG39(*)

« Module de base40(*)

20. L'entreprise rend compte des questions environnementales, sociales et de conduite des affaires à l'aide des informations B1 à B11 ci-dessous.

Les informations comparatives relatives à l'année précédente doivent être incluses dans le rapport, à l'exception des mesures divulguées pour la première fois. L'inclusion d'informations comparatives commence à partir de la deuxième année de déclaration.

21. Les informations B1 à B11 doivent être communiquées et aucune analyse de matérialité n'est nécessaire. Certaines informations ne s'appliquent qu'à des circonstances spécifiques. En particulier, les instructions suivantes précisent que, dans ces circonstances, l'information ne doit être communiquée que si elle est considérée comme "applicable" par l'entreprise. Lorsque l'une de ces informations est omise, elle est supposée ne pas être applicable.

22. L'entreprise peut compléter les indicateurs de B3 à B11 par des informations qualitatives et/ou quantitatives supplémentaires, le cas échéant, conformément au 11 ci-dessus41(*). L'entreprise qui souhaite fournir une information plus complète, peut également intégrer les indicateurs requis de B3 à B11 dans les informations à fournir, en les choisissant parmi les indicateurs de B3 à B11, en les sélectionnant dans le module Narrative-PAT et/ou dans le module "Partenaires commerciaux"42(*).

23. Les instructions relatives à la préparation des indicateurs B3 à B11 sont disponibles dans le guide du module de base, aux pages 18 à 31 de la présente Norme.

Divulgation B 1 - Base de préparation

24. L'entreprise doit divulguer :

a) laquelle des options suivantes il a sélectionné lors de la préparation de son rapport de développement durable en utilisant cette norme :

i. OPTION A : Module de base (uniquement) ;

ii. OPTION B : module de base et module narratif-PAT43(*) ;

iii. OPTION C : Module de base et module Partenaires commerciaux ; ou

iv. OPTION D : module de base, module narratif-PAT et module partenaire commercial.

b) si le rapport de développement durable a été préparé sur une base consolidée (lorsque le rapport comprend des informations sur l'entreprise et ses filiales), ou sur une base individuelle (lorsque le rapport se limite aux seules informations de l'entreprise).

c) la liste des filiales incluant leur adresse sociale couvertes dans les comptes consolidés du rapport de durabilité.

Divulgation B 2 - Pratiques pour la transition vers une économie plus durable

25. L'entreprise peut décrire brièvement les pratiques spécifiques de transition vers une économie plus durable, si elle en dispose. Il peut s'agir de pratiques concernant le changement climatique, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes, l'économie circulaire. Il peut s'agir de pratiques relatives au changement climatique, à la pollution, aux ressources hydriques et marines, à la biodiversité et aux écosystèmes, à l'économie circulaire, à la main-d'oeuvre propre, aux travailleurs de la chaîne de valeur, aux communautés concernées, aux consommateurs et aux utilisateurs finaux ou à la conduite des affaires. Les pratiques comprennent ce que l'entreprise fait pour réduire ses impacts négatifs et pour renforcer ses impacts positifs sur la société, les personnes et l'environnement, afin de contribuer à une économie plus durable.

Les pratiques dans ce contexte ne doivent pas inclure les activités philanthropiques (les dons par exemple), mais les initiatives visant à améliorer les conditions de travail et l'égalité de traitement sur le lieu de travail, la formation en développement durable pour son personnel, la collaboration avec les universités liées à des projets de développement durable, aux efforts visant à réduire la consommation d'eau de l'entreprise, sa consommation électrique ou pour prévenir la pollution, ainsi que des initiatives pour améliorer la sécurité des produits. Cette information ne s'applique pas lorsque l'entreprise prépare son rapport de durabilité à l'aide du module Narrative-PAT.

Métriques de base - Environnement

B 3 - Énergie et émissions de gaz à effet de serre

26. L'entreprise doit rendre compte de ses impacts sur le climat, en divulguant sa consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre, comme demandé dans les paragraphes suivants.

27. L'entreprise déclare sa consommation totale d'énergie en MWh, répartie entre :

a) les combustibles fossiles ; et

b) l'électricité, telle qu'exprimée dans les factures des services publics (avec la répartition entre sources renouvelables et non renouvelables, si disponible).

28. L'entreprise doit divulguer ses émissions brutes estimées de gaz à effet de serre (GES) en tonnes Équivalents CO2 (tCO2eq), dont :

a) Les émissions de GES du scope 1 en tCO2eq (provenant de sources détenues ou contrôlées) ; et

b) Les émissions de scope 2 basées sur la localisation en tCO2eq (production d'énergie achetée).

B 4 - Pollution de l'air, de l'eau et du sol

29. L'entreprise doit divulguer, le cas échéant, les polluants (avec les quantités respectives) qu'elle émet dans ses propres opérations sur l'air, l'eau et le sol qu'elle est tenue de déclarer par la loi aux autorités compétentes (par exemple en vertu du Registre de la directive sur les émissions industrielles et de la directive européenne sur les rejets et transferts de polluants) ou qu'il rapporte déjà selon un système de gestion environnementale tel que EMAS44(*). Si ces informations sont déjà accessibles au public, l'entreprise peut alternativement fournir une référence au document où il est signalé, par exemple via un lien hypertexte.

B 5 - Biodiversité

30. L'entreprise divulgue, le cas échéant, les mesures liées à ses impacts sur la biodiversité et les écosystèmes et le changement d'affectation des terres, comme demandé dans les paragraphes suivants.

31. L'entreprise doit divulguer le nombre et la superficie (en hectares) des terrains dont elle est propriétaire, qu'elle a loués ou qu'il gère, qui sont situés dans ou à proximité de zones sensibles en termes de biodiversité.

32. L'entreprise peut divulguer des paramètres liés au changement d'affectation des terres, tels que :

a) utilisation totale du terrain ;

b) superficie totale scellée ;

c) superficie totale orientée vers la nature sur le site ; et

d) superficie totale orientée vers la nature hors site.

B6 - Eau

33. L'entreprise doit divulguer son prélèvement total d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau puisée dans le les limites de l'organisation (ou de l'installation) ; en outre, l'entreprise doit présenter séparément la quantité d'eau prélevée sur les sites situés dans des zones à fort stress hydrique.

34. Le cas échéant, l'entreprise déclare sa consommation d'eau, calculée comme la différence entre ses prélèvements d'eau et les rejets d'eau de ses processus de production.

B 7 - Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets

35. L'entreprise doit divulguer comment elle gère l'utilisation des ressources et la pratique de la gestion de ses déchets et si elle applique les principes de l'économie circulaire.

36. La divulgation doit comprendre :

a) si l'entreprise met en oeuvre des processus de fabrication, de construction et/ou de conditionnement, le contenu recyclé dans les produits (biens et matériaux) et leurs emballages fabriqués par l'entreprise ;

b) si l'entreprise exploite des procédés de fabrication, de construction et/ou de conditionnement, les tarifs du contenu recyclable des produits et de leurs emballages fabriqués par l'entreprise ;

c) la production annuelle totale de déchets en unités de poids (de préférence) ou de volume, décomposée par type (non dangereux et dangereux) ; et

d) le total annuel des déchets détournés vers le recyclage ou la réutilisation, exprimé en unités de poids (par exemple kg ou tonnes).

Indicateurs de base - Questions sociales

B 8 - Effectif - Caractéristiques générales

37. L'entreprise indique le nombre total de salariés en équivalents temps plein ou en nombre de d'employés décomposé :

a) par type de contrat de travail : temporaire et permanent ;

b) par sexe ; et

c) le cas échéant, par pays.

B 9 - Effectif - Santé et sécurité

38. L'entreprise doit divulguer les informations suivantes concernant ses salariés :

a) le nombre et le taux d'accidents du travail enregistrables ;

b) le nombre de décès dus à des accidents du travail et à des problèmes de santé liés au travail.

B 10 - Effectif - Rémunération, négociation collective et formation

39. L'entreprise doit divulguer :

a) lorsqu'une proportion significative de salariés est rémunérée sur la base de salaires soumis à

les règles relatives au salaire minimum, le rapport pertinent entre le salaire d'entrée et le salaire minimum ;

b) le pourcentage d'écart de rémunération entre ses employés féminins et masculins. L'entreprise peut omettre cette information lorsque son effectif est inférieur à 150 employés.

c) le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives

d) le nombre moyen d'heures de formation annuelles par salarié et par sexe lié au développement des aptitudes et des compétences, par le biais de formations formelles ou informelles.

Indicateurs de base - Conduite des affaires

B 11 - Condamnations et amendes pour corruption et pots-de-vin

40. En cas de condamnations et d'amendes au cours de la période de référence, l'entreprise doit divulguer le nombre des condamnations et du montant des amendes pour violation des lois anti-corruption et anti-corruption ».

4. Suivi des recommandations du rapport « Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise », n°89, du 27 octobre 2022

|

Préconisation |

Mise en oeuvre |

|

1. Établir une étude d'impact sur le coût financier et organisationnel pour les entreprises, selon leur taille, du cumul des obligations, européennes et françaises en matière de RSE. |

Partiellement. Une analyse d'impact de la directive CSRD avait été réalisée au niveau européen ({COM(2021) 189 final} - {SEC(2021) 164 final} - {SWD(2021) 151 final du 21 avril 2021). En revanche, aucune étude d'impact n'a été présentée au Parlement pour la transposition de la directive par voie d'ordonnance. |

|

2. Établir un principe de proportionnalité du contenu des informations extra-financières demandées, en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise, en respectant la confidentialité de la stratégie de l'entreprise. |

Totalement pris en considération. Le principe de l'allègement des informations extra-financières demandées aux PME a été acté dans la directive CSRD. |

|

3. Accompagner les ETI et PME par une simplification des normes de reporting extra-financier et une approche sectorielle différenciée. |

Totalement pris en considération par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises |

|

4. Appliquer progressivement les nouveaux référentiels RSE dans les ETI et PME après avoir réalisé un test d'opérationnalité par un tiers indépendant. |

Totalement pris en considération. L'EFRAG devrait soumettre les normes applicables aux PME qui seront publiées en juin 2024 à une consultation des entreprises concernées. |

|

5. Assurer un traitement identique de reporting extra-financier pour les entreprises non européennes. |

Totalement pris en considération par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022. |

|

6. Confier à l'Autorité européenne des marchés financiers l'évaluation publique de l'information ESG |

Non mis en oeuvre. |

|

7. Poursuivre les efforts d'harmonisation des standards par catégorie d'entreprises en promouvant le concept de double matérialité, financière et extra-financière |

Totalement pris en considération. En cours de négociation entre l'EFRAG et l'IISB. |

|

8. Renforcer la formation RSE des membres des conseils d'administration ou des comités de direction. |

En cours selon le rapport « gouvernance de la transition climat dans les entreprises : 10 recommandations de la place de Paris » de l'Institut de la finance durable (janvier 2024) |

|

9. Évoquer les questions RSE à chaque réunion du conseil d'administration ou du comité de direction |

En cours : le Code Afep-Medef de décembre 2022 propose de renforcer les missions du Conseil d'administration pour qu'il soit le garant de la mise en oeuvre de la stratégie RSE de l'entreprise. |

|

10. Instaurer, dans les établissements d'enseignement supérieur, et plus généralement dans les formations professionnalisantes, des modules obligatoires de formation des étudiants aux enjeux de la RSE, en particulier de la transition environnementale. |

Très progressivement instauré dans les établissements concernés. |

|

11. Labelliser les établissements d'enseignement supérieur, en particulier les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, engagés dans une telle démarche d'enseignement obligatoire. |

Non mis en oeuvre. |

|

12. Équilibrer les trois dimensions de la RSE (environnementale, sociale et gouvernance). |

L'attention reste focalisée sur la décarbonation des entreprises. |

|

13. Pour les déclarations d'intentions et de seuils de franchissement en matière de participation au capital : abaisser le niveau de déclaration de 5 à 3 % du capital ou des droits de vote, et 10 à 5 %, pour les entreprises engagées dans une démarche RSE. |

Non mis en oeuvre. |

|

14. Introduire dans le Code de la commande publique un principe général faisant référence à la « performance sociale et environnementale des biens, des produits et des services ». |

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience »), le nouvel article L. 3-1 du titre préliminaire du code de la commande publique inscrit des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Les objectifs de développement durable deviennent des principes fondamentaux de la commande publique et des éléments essentiels du régime juridique applicable aux contrats administratifs. |

|

15. Introduire la notion d'« offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse » afin de mieux appréhender les considérations environnementales |

Le code de la commande publique prévoit désormais l'obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l'étendue du besoin par l'acheteur ou l'autorité concédante. Cette obligation est étendue, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique modifiés). Ainsi, en imposant l'obligation de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, la loi concrétise l'obligation d'introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin. La loi Climat et résilience introduit l'obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que 3 critère. En effet, la formulation retenue à l'article 35 de la loi demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes. Il leur revient ainsi de déterminer le critère qui leur paraît le plus approprié au regard des caractéristiques du contrat concerné. En pratique, cette évolution interdit le recours au critère unique du prix. Ainsi, si l'acheteur fait le choix de ne retenir qu'un seul critère de sélection, seul le critère unique du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales pourra désormais être retenu. La loi prévoit également que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives à l'environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d'exécution restait à la discrétion de l'acheteur. |

|

16. Instaurer un droit de préférence pour les offres des entreprises attestant un impact positif avéré en matière de RSE, à égalité de prix ou à équivalence d'offre. |

Non mis en oeuvre. |

* 39 Source : EFRAG SR Board 29 November 2023 Agenda Paper 03-02

[Draft] Voluntary ESRS for non-listed Small- and Medium-Sized Enterprises - Exposure Draft (VSME ESRS ED.

* 40 Il s'agit de l'exigence de rapport la plus légère, appelée module de base, qui comprend 11 mesures et reprend largement le cadre de 11 des 12 briques ESRS - 2 transversaux, 5 environnementaux, 3 sociaux et 1 de gouvernance.

* 41 « En fonction du type d'activités menées par l'entreprise, l'inclusion d'informations supplémentaires (mesures et/ou informations narratives) qui ne sont pas couvertes par la présente norme est appropriée, afin de divulguer des questions qui sont communes dans le secteur de l'entreprise, car cela favorise l'élaboration d'informations pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables ».

* 42 Le module Partenaires commerciaux gère toutes les informations relatives aux relations d'une entreprise avec ses clients, fournisseurs et prospects (parties intéressées), ainsi qu'à l'exécution et à la révision des rapprochements internes pour les partenaires commerciaux. Les informations typiques comprennent les personnes de contact, les adresses, les conditions de paiement et les informations financières et logistiques.

* 43 Le module Narrative-PAT se concentre sur les questions de double matérialité par le biais de la publication des PAT - Policies, Actions and Target. Il exige des entreprises qu'elles procèdent à une évaluation à la fois de l'impact de leurs activités sur l'environnement (matérialité de l'impact) et de la manière dont le dérèglement climatique entraine des risques sur leurs activités financières (matérialité financière). Elles doivent présenter leurs actions - les mesures et initiatives concrètes prises par l'entreprise pour mettre en oeuvre sa politique de durabilité - et leurs objectifs - les buts et objectifs spécifiques que l'entreprise s'est fixés pour mesurer l'efficacité de ses actions au fil du temps.

* 44 EMAS, éco-management and audit scheme, ou système de management et d'audit environnemental, est une certification européenne permettant à tout type d'organisation de faire reconnaître sa démarche de responsabilité environnementale.

Entré en vigueur en 1995 et étendu dès 2001 à tous les secteurs économiques et aux services publics, le règlement concernant la participation volontaire des organisations au système communautaire de management environnemental et d'audit (Emas) permet aux organisations volontaires de construire et faire reconnaître leur démarche de responsabilité environnementale. Depuis 2010, l'enregistrement est ouvert aux organisations situées en dehors de l'Union européenne, ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance internationale.

La démarche de responsabilité environnementale prônée par ce règlement repose sur l'identification et la gestion des impacts significatifs, l'adoption d'une démarche de progrès et des actions de communication sur les résultats atteints dans une logique de transparence.

Pour pouvoir être enregistrée « Emas », l'organisation doit démontrer qu'elle a adopté une stratégie et un plan d'action répondant aux principaux enjeux environnementaux, réaliser un audit et faire valider une déclaration environnementale par un vérificateur accrédité.

L'organisation qui satisfait aux exigences est alors enregistrée pour une durée de trois ans (ou quatre ans pour les petites organisations), sous réserve qu'elle respecte la réglementation environnementale applicable et que sa déclaration environnementale actualisée soit validée lors d'un audit annuel de suivi.